生まれ故郷の奈良県桜井市には、長谷寺(はせでら)という古い寺がある。標高548メートルの山に寄り添うように建ち、創建は686年。真言宗の寺でありながら、総本山である高野山が空海によって開かれたのは816年だから、長谷寺はその百年以上前からずっと、この谷に息づいてきたことになる。

場所は、万葉集に「隠国(こもりく)」と詠まれた初瀬(はせ)。山々が折り重なり、外の世界からそっと隔てられたような深い谷だ。桜井の町なかより気温が少し低く、町が晴れている日に、このあたりだけひっそりと雪が降ることもある。

初瀬は、季節がひと呼吸遅れて訪れるような場所。風の冷たさも、空の明るさも、どこか静かに研ぎ澄まされている。そんな土地に千三百年以上も立ち続けている寺だと思うと、自然と背筋がすっと伸びる。

花の御寺「長谷寺」

花暦と花譜

- 1月:寒牡丹

- 2月:梅、椿、福寿草

- 3月:梅、椿、河津桜、水仙

- 4月:枝垂れ桜、染井吉野、奈良八重桜、石楠花

- 5月:牡丹、山吹、つつじ

- 6月:沙羅双樹、紫陽花

- 7月:百日紅、睡蓮、紫陽花

- 9月:彼岸花

- 10月:紅葉、藤袴、十月桜

- 11月:菊回廊

長谷寺が名を広めている理由は、宗教そのものよりも、季節ごとに訪れる“花の顔ぶれ”だ。

特に春、境内を歩けば、150種類を超える牡丹が7,000株も咲き誇り、斜面一面が柔らかな色に染まる。

初夏には青葉がきらめき、雨の季節には紫陽花が濡れた石畳に影を落とす。

秋になれば紅葉が山門を火のように包む。

冬には白や桃色の寒牡丹が藁囲い(わらがこい)に守られ、冷たい空気のなかで静かに香る。2月には小林一茶が詠んだ句のように、梅の香りが境内に漂う。

2023年から新たに始まったのが、石段「嵐の坂」を色とりどりの菊で満たす「錦秋菊回廊」だ。境内の石段に、数百鉢もの菊の鉢植えがずらりと並び、期間中は誰でも自由に通り抜けられる。花のすぐそばで写真を撮ることもでき、長谷寺の秋にもうひとつ鮮やかな彩りを添える催しとなっている。

春の入口には桜が揺れ、長谷寺は一年を通して“花の巡礼”の舞台となる。

長谷寺の花は、放っておけば自然に増えていくようなものではない。境内のあちこちで咲いている花の多くは、お坊さんたちが日々手を入れ、季節ごとに丁寧に育てているものだ。

近年、とりわけ力を入れているのがSNS、なかでもインスタグラムだ。2024年に猊下が関西出身の方へと代わってから、若い僧侶がSNS担当となり、“花の御寺の魅せ方”ががらりと変わった。境内のどこでどう撮れば美しいかを研究し、インスタ映えするスポットを整えることで、多くの若い人たちが訪れるようになった。

長谷寺の公式アカウントのフォロワーは、いまや5万5千人を超える。しかもこの寺は、日本で唯一、本尊である「十一面観世音菩薩立像」の足に直接触れることが許された場所でもある。千年以上の歴史を持つ古刹でありながら、考え方は驚くほど柔軟だ。

その理由のひとつは、長谷寺の“アクセスの立ち位置”にある。町から離れた山間にあるこの寺は、自然に囲まれ、豊かな静けさを湛えている一方で、情報発信の重要性もよく理解している。だからこそ、伝統と現代性がここでは矛盾せず、春の牡丹のようにしなやかに共存しているのだ。

長谷寺のアクセス

最寄り駅は近鉄大阪線の「長谷寺駅」。一応、急行は20〜30分間隔で来るのだけれど、駅からは徒歩15分。しかも道はほんのり上り坂で、観光地というより「山に向かっていく感」がじわりと強まっていく。桜井駅から奈良交通バスに乗るというルートもある。ただ、このバス、1時間半か、ひどいときは2時間に一本しか来ない。「待つ」という行為の意味を静かに思い出させてくれる交通事情だ。

バスを降りて「長谷寺参道口」から歩けば10分で着くのだけれど、旅慣れていない人には少し冒険に感じられるかもしれない。奈良駅から歩けてしまう東大寺や春日大社とは違う。長谷寺は“山へ向かう寺”だ。そのため、中国や欧米の外国人観光客は驚くほど少ない。車の免許を持たない現代人にとっては、ちょっとした高嶺の花でもある。

拝観時間は8:00〜16:30(閉山17:00)。その時間に間に合うように坂道を上がると、参道には旅館や食事処が軒を連ねている。この町は、観光で生きている。朝の仕込みの匂いや、欄干に干された布巾の湿り気。どの家も、小さな営みを抱えながら長谷寺と共に呼吸している。だからこそ、お寺のSNSがとても重要な意味を持つ。

花の写真が一枚バズれば、それは参道のお店の明日の売り上げに直結する。長谷寺はただ参拝者を増やしたいのではなく、この山のふもとで暮らす人たちの生活を守るために情報を発信しているのだ。長谷寺に向かうというのは、単なる「お寺巡り」ではない。

山へ歩き、街を支え、花の御寺へと向かう、ちょっとした“奈良の旅の本筋”に触れることなのだ。

長谷寺の境内

仁王門

長谷寺の旅は、この門をくぐる瞬間から始まる。総門、仁王門だ。

明治22年(1889年)に再建された楼門は、再建といえど「百三十年の風雪」がすでに刻まれ、木肌は深い飴色に沈み、組まれた斗栱(ときょう)の影は複雑な彫刻のように折り重なる。目の前に立つと、山の静けさが門の奥へ吸い込まれていくようだ。

左右には、吽形・阿形の仁王像が身構え、こちらを真正面から射抜いてくる。「ここから先に入るなら、心の曇りは置いていけ」。そう言われているような迫力があるのに、どこか懐かしい匂いが漂う。

楼上には釈迦三尊と十六羅漢像が安置されている。参拝者には見えない高みで、静かに山門の世界を護っている存在だ。

昼の仁王門は、雲の切れ間から光が差し、夜明け前の仁王門は、空が墨色に沈み、門の下だけがぽうっと灯りに浮かび上がる。灯籠の光は強すぎず弱すぎず、人を照らすより道の呼吸を照らす。石段に映る影が長く伸び、門全体が「夜の守護者」に変わる。昼の威厳とは違う、しっとりとしたやさしさが漂う。

登廊

長谷寺の代名詞ともいえるのが、この「登廊」だ。平安時代・長暦3年(1039年)に造られ、石段の数は399段。数字だけを見ると、ただの階段だ。しかしここを歩くと、階段というより「山をのぼるための道」だとすぐに分かる。

階段は木の屋根に守られ、支える柱はすべて素朴な木肌のまま。歩くたびにギシ…と息をするように鳴り、千年のあいだ参拝者を運んできた軌跡が沈殿している。

昼の登廊は、無色無味無臭の空気が淡々と揺れている。何の香りもしないのに、胸の奥にひやりとした澄んだ気配が広がる。ここを歩くことは、長谷寺に参ること以上に、「初瀬山そのものへ登拝する」という行為だ。

段差は小さく揃えられ、上りも下りも歩きやすい。おそらく千年前から、老若男女が無理なく山に登れるように、そんな思いやりを組みこんだつくりなのだろう。

そして夜。灯籠がずらりと並び、登廊は完全に別の顔を見せる。丸い灯りが等間隔で浮かび、石段の上に規則正しく置かれた献灯が柔らかく光る。昼間の“道”が、夜には“物語のトンネル”に変わる。

冬の早朝、まだ太陽が山の端から顔を出す前には、薄い青の闇に灯籠だけがゆっくり燃え、参拝者をそっと迎えてくれる。階段を上りきったときに得られる達成感は、観光地のそれではない。“山を歩いてきた人間だけが持ち帰れる静けさ”が、そこにある。

本堂

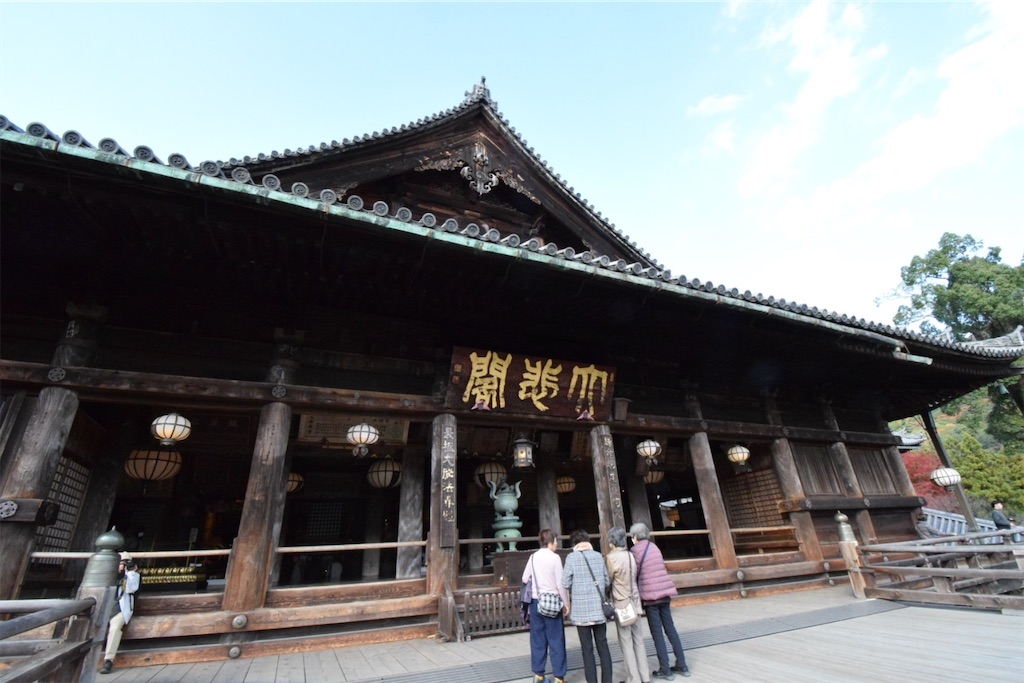

長谷寺の本堂は、初瀬の谷を見下ろすように大きく構え、山の斜面に寄り添う形で建てられている。国宝に指定され、創建は727年、現在の建物は江戸時代初期の1650年に再建されたものだが、木材の質感や彫刻の陰影には、それよりはるか昔からここに風が通っていたかのような深みがある。

正面に立つと、まず屋根の反りが目に入る。波のようにゆるやかで、山の稜線に溶けるように続いていく。昼の光の下では木肌が柔らかく浮かび上がり、夕暮れが近づけば濃い影が梁の間に沈み、建物自体が少しずつ山の色に染まっていく。境内全体がひとつの絵巻のよう。

日が落ちたあとの本堂はまた別の表情を見せる。黒々とした屋根が空の藍色に溶け、内部の灯りだけが格子の向こうから漏れ出す。観音の気配をそっと示す灯火のようで、昼間よりもむしろ“祈りの場所”としての輪郭がくっきり立ち上がる。

本堂の舞台から眺める景色は、長谷寺を訪れた人が必ず足を止める場所だ。山並みは、遠くへ行くほど青が深くなり、谷には境内の屋根が点々と連なり、地上の建物がすべて森の懐に抱かれているように見える。四季の色がここへ集まってくる理由が、風景そのものに語られている。

三社権現

三社権現は、長谷寺の歴史の中でも特に古層の信仰を色濃く残す場所だ。創建は天平5年(733年)。聖武天皇が徳道上人に命じて建立させたもので、のちに慶安3年(1650年)、徳川家光によって現在の社殿に再建された。長谷寺の中心が観音信仰である一方、ここは地蔵・虚空蔵・薬師の三尊を祀り、山岳信仰・修験道・権現信仰が複雑に重なりあった“長谷寺のもう一つの核”とも言える。

東社には地蔵菩薩、中社には虚空蔵菩薩、西社には薬師如来をお祀りしている。三社が横に並ぶ形式は、奈良時代に広がった山の神と仏の調和の象徴であり、長谷寺がただの観音霊場ではなく、谷全体が信仰圏を形成していたことを今に伝えている。

社殿の朱は、年月によってほどよく褪せ、木の温もりと混ざり合って独特の深みをもつ。背景の鬱蒼とした森がその色を引き立て、視界には“山の静けさをまとった赤”が広がる。

三社権現は、季節が変わるたびに美しさを増していくが、とりわけ紅葉の季節は格別だ。燃えるような赤や橙の葉が社殿の朱を包み込み、社そのものが光を発しているかのように見える。木々が風に揺れ、色と光が細かく震えると、三社の前の空気がそっと温度を帯びる。

紅葉が頭上から降りそそぎ、朱塗りの社殿の屋根に柔らかく重なる景色は、長谷寺の中でも最も絵画的な一場面。古い信仰の匂い、森の湿り気、そして色づく葉の気配。そのすべてが折り重なって、静かで深い時間をつくりあげている。

五重塔

長谷寺の境内にそびえる五重塔は、昭和29年(1954年)に建てられた比較的新しい塔。しかし、その姿は決して“新参者”ではない。むしろ、千年以上続く寺の歴史に、もう一つの呼吸を与えるように凛と立っている。

目に入るのは、純和様式の端正なフォルム。段ごとに整然と重なる軒が、美しいリズムを奏でる。檜皮葺(ひわだぶき)の屋根は、光が当たると柔らかく反射し、雲の影が流れるとしっとりと沈む。どの季節にも、どの時間にも、その表情を変えながら風景に溶け込む建築だ。

“昭和の名塔”と呼ばれるのは伊達ではない。伝統に忠実でありながら、どこか新しい息遣いもある。創建から1300年以上の歴史を持つ長谷寺が、「止まるのではなく、歩み続ける寺」であることを示す象徴。

春は桜、初夏は青葉、秋は紅葉、冬は静寂。どの季節も、五重塔はその真ん中で変わらず立ち、山の景色と会話している。参拝者を包み込むような穏やかさと、遠くから見てもわかる存在感。その両方を併せ持つ塔だ。長谷寺が積み重ねた時間の上に、さらに昭和の一ページを刻んだ建造物。それが、この五重塔である。

六角堂寫經殿

長谷寺の境内でもひっそりと佇む“小さな聖域”のような建物。六角形の独特の平面をもち、ぐるりとめぐらされた瓦屋根は、山の緑とよく馴染む落ち着いた色合い。外壁は丸太を思わせる意匠で組まれ、素朴さと端正さが同居している。派手さはないが、形そのものが静かに気配を放ち、近づくだけで空気がやわらかく変わる。

普段は扉が固く閉ざされ、中に入ることはできない。だが、毎月第一・第三日曜日には扉が開き、写経体験が行われる。料金は1000円。予約なし。この瞬間だけ、普段は外から眺めるだけの六角堂が、参拝者を内側へ迎え入れる。

長谷寺が登場する文学

長谷寺は、寺院としての存在だけでなく、「物語の舞台」としても古くから親しまれてきた。平安時代の文学作品のなかには、この寺が静かに、しかし確かな存在感をもって登場する。『枕草子』にも『源氏物語』にも、長谷寺の名はさりげなく顔を出す。

当時の人々が、日常の延長線上にこの寺を置いていたことが、言葉の端々から伝わってくる。歴史書や文学に名前が残ったのではなく、長谷寺という場所そのものが、人の心の中に書き込まれてきたのだ。

わらしべ長者

長谷寺は平安時代の説話集『今昔物語』の巻十六の二十八「わらしべ長者」の舞台として登場する。「藁しべ長者」は京都の貧乏侍が長谷観音に参詣し、僧から食べ物を与えられて暮らす二十一目の晩、夢に僧が現れ「お前が寺を出て行く時、手に触れたものがあれば、それが賜り物だから持って行くように」と言われた。

観音堂から出たところで石につまずいて転び、偶然1本の藁しべ(藁)に手が触れたことがきっかけで物語が始まる。その後、蜜柑、反物、馬と物々交換して行き、最後に屋敷と交換し裕福に暮らす物語。

物語の中で人々の希望や転機の象徴として描かれていることは、ただの舞台設定以上の意味を持つ。ふるさとの寺が人々の心の拠り所であり、物語を通じてその精神が今なお息づいていることの証でもある。

源氏物語

紫式部の。『源氏物語』では「日本(ひのもと)のうちには、あらたなる験あらはしたまふと、唐土(からつち)にだに聞こえあむなり」、すなわち「初瀬の観音の霊験は中国でも評判になっている」と書かれた。

源氏物語の中では長谷寺の境内にある二本の杉で男女が再会と別れを詠む場面がある。今でも「二本の杉(ふたもとのすぎ)」が存在し、名所となっている。

枕草子・更級日記

『更級日記』では観音菩薩を本尊とする京都の清水寺、滋賀の石山寺、大和の長谷寺が社寺への旅のおすすめとして紹介される。

『枕草子』では正月に参籠(さんろう)した清少納言がお堂の部屋で一人いたとき、僧侶が吹く法螺貝の音に驚いた。江戸時代の国学者・本居宣長も清少納言と同じ体験をし、現在も正午と20時の2回、初瀬山に法螺貝の音が響き時を告げる。

長谷寺の信仰と風習が、時代を超えて連綿と受け継がれていることを意味している。これは、ただの「観光地」ではなしえない重みである。

笈の小文(松尾芭蕉)

松尾芭蕉は『笈の小文』で 「春の夜や 籠り人 ゆかし 堂の隅」と詠んだ。灯明がほの暗いお堂の片隅で、女性が黙然と祈りを捧げている。その光景は何ともいえず艶で惹かれるものがあると謳った。

小林一茶

江戸後期の俳人・小林一茶は正月に長谷寺を訪れ、西国行脚の旅の途中で新年を迎えた。境内には梅が咲きはじめ、その清らかな香りを前に、一茶は自分の心までも洗われるように感じた。その清新な心境を端的に表した俳句を詠んでいる。

我もけさ 清僧の部也 梅の花

今朝の私は、まるで心の澄んだ僧侶の仲間入りをしたかのようだ。梅の花の清らかな香りと姿を前にしていると、そんな気持ちになる。

コラム:長谷寺の朝勤行

長谷寺の門前にある名湯「湯元井谷屋」に母と共に泊まったのは、正月三日のことだった。翌朝7時、薄闇を押しのけるようにして宿を出た。参道には人影がなく、石畳に霜が薄く張っている。長谷寺の登廊は、冬になると別の場所だ。木の柱は冷え、階段を踏むたび、履物の底に冷気が染みてくる。

本堂の灯りはまだ覚めやらず、山の輪郭と同じように、表情を失っていた。その中で、朝の勤行(ごんぎょう)は静かに進んでいった。読経の声は、ときおり吹き込む風にふるえ、堂内の闇に沈んだ。

寒さは、思考を奪う。風が入れば、腹の底がきしむ。何度もトイレに行きたくなるほどだった。

勤行のあと、10メートルを超える十一面観世音菩薩立像の足に触れた。温かくも冷たくも感じなかった。ただ、そこに在った。理由を求めても応えてはくれないような、そういう質のものだった。

そのときは、何も思わなかった。祈りという行為に意味を求めると、手元からするりと抜け落ちる。宗教とは、いつもそういう距離の場所にある。

けれど、十二年ぶりに新宿から帰郷し、故郷で暮らすようになったこの夏、ふと、あの冬の本堂を思い出すことがある。

物価の高騰、止まらない気候変動、熊の出没。人の手に余ることが、次々と眼の前に現れてくる。理屈でどうにかしようとすればするほど、深いところで軋みが起きる。

そんなとき、あの朝の読経の声が、ふと胸の奥に戻ってくる。意味の先ではなく、意味の手前で、ただ静かに灯り続けるような声だ。

祈ることしかできないとき、人は祈る。祈ることで、ほんのわずかだが、心は前に進める。あの冬の長谷寺は、そのことだけを、ひっそりと教えていたのかもしれない。

長谷寺の情報

- 住所:奈良県桜井市初瀬731−1

- 宗派:真言宗豊山派

- 開業:西暦686年

- 本尊:十一面観音

- 拝観:9時〜16時半

|

|

|

|

長谷寺の門前にある日本一の草もち

長谷寺に泊まるときは「湯元井谷屋」へ

桜井のふるさと自慢

桜井の焼肉は「こよい」へ

桜井の冠婚葬祭

日本一のちゃんこ鍋

桜井が生んだ至高の割烹

日本最古の市場

日本最古の宮都

大和・桜井を流れる初瀬川

新年に響く大和の鐘

神の山への祈り

狛犬の憶い出

日本最古の神社

奈良盆地(大和平野)の郷愁

大和の詠

大和の名湯